红网时刻新闻通讯员 贺喜迎 长沙报道

2024年3月9日,厦门入海口。

伴随着船笛长鸣,由中国大洋事务管理局组织,自然资源部第二海洋研究所负责执行的中国大洋85航次任务启动实施,队员们乘坐“大洋号”起航。

这艘科考船将前往西南印度洋,开展多金属硫化物资源和环境基线调查工作。一同前往的,还有长沙矿山研究院的6名队员。这一次长沙矿山研究院团队带上了他们的“大宝贝”——自主研发的深海岩芯取样钻机。

历时23天,“大洋号”抵达西南印度洋多金属硫化物勘探矿区。踏浪万里,他们要做的只有一件事——向海底探索。

于是,30天时间,11个站位,深海岩芯取样钻机在印度洋海底启动勘探工作。远在万里之外,长沙矿山研究院党委一直关注着队员们的动向,指派专家委员会常务委员、高级工程师宋其新全程给予技术指导。

长沙矿山研究院团队正在进行深海岩芯取样。

“4个站位的实际钻深超过10米,全站位综合取芯率达到58.68%。”宋其新欣慰地表示,乘风破浪近两个月,钻机的“印度洋之旅”有了新突破。

深海岩芯取样钻机长什么样子?它的研发难在哪里?

带着好奇,我们见到了宋其新及海洋采矿技术研究中心所长陈秉正。宋其新1998年加入海洋所,陈秉正2016年加入海洋采矿技术研究中心,两代研发人员见证了钻机从“首创”到“更强”的发展过程。

长沙矿山研究院团队合影。

深海钻机相当于天文学家的望远镜,它有三个作用:深海资源勘探、工程地质勘探、深海科学钻探。

它是一个工具,却直接关系着人类对海洋的探索能走多远。

中华民族是最早利用海洋的民族之一。早在春秋时期,齐国就得“鱼盐之利”,迅速成长为东方大国,《管子·海王》提出“唯官山海为可耳”……但在近现代,我们对于大洋底部的探索却有些落后。

宋其新回忆,20世纪90年代末,中国大洋协会花重金从俄罗斯租了一台海底钻机,试验钻探了几个月,结果颗粒无收。长沙矿山研究院海洋所科研人员参加了航次任务,并决心研制属于我国自己的深海钻机。

1999年,中国大洋协会面向全国招标研发海底钻机。长沙矿山研究院海洋所科研团队群策群力,提出的技术方案获得了专家的认可,成功申报了钻机研发项目。

“当时正处于‘九五’计划期间,国家加大了对海洋探索的支持力度,长沙矿山研究院开启了深海岩芯取样钻机的研发进程。”彼时的宋其新刚加入海洋所,从事计算机自动化控制方向的研发。

2003年夏天,由长沙矿山研究院团队领衔研发的我国首台深海浅地层岩芯取样钻机在海底下钻0.7米,打下了第一个“中国孔”,取回了矿石样本。海试成功之后,长沙矿山研究院在后续航次连续完成了50余座富钴结壳海山的钻探工作,为我国富钴结壳国际合同区的申报提供了充足的样品资料。

在完成深海浅钻装备研发后,为突破多金属硫化物的大深度钻探瓶颈,宋其新带领团队展开了新一轮攻关。

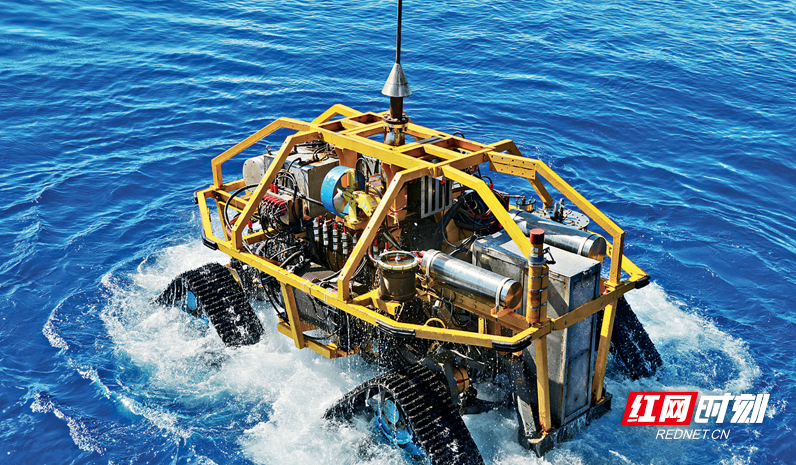

目光转向深海岩芯取样钻机,这个高约4米、陆上重达5吨的设备,形似“房子”的外部框架保护着动力头回转、钻进提升等12个功能单元。目前,深海岩芯取样钻机主要应用于多金属硫化物和富钴结壳的调查工作。

从0.7米到2米、5米、30米……自2003年研发中国首台深海浅地层岩芯取样钻机以来,长沙矿山研究院团队已研制出覆盖钻进深度0.5米至30米的系列钻机产品,将钻机取芯率从30%提升至近60%。

“10米和20米深海岩芯取样钻机具有完全自主知识产权,核心部件国产化率100%。”宋其新自豪地说。

海底矿产具有储量巨大、品位高的特点,然而勘探、取芯难度极大,对钻机等装备的安全可靠作业提出了极高的要求。

蛟龙2000。

深海岩芯取样钻机是如何潜入海底并开展工作的呢?

“寻址是第一步,在30度内的洋中脊底部工作面坐底稳定后,才能下钻。”陈秉正说。通过铠装脐带缆,钻机被下放至海底海床表面,借助配备的照明摄像单元、传感器单元,对钻机坐底后机身姿态和运行状态进行在线数据采集和监测。

坐底稳定后,钻机的液压动力单元、动力头单元和其他辅助单元等相互配合,通过甲板操控单元进行遥控钻进取芯作业,作业全程船舶需保持动力定位。

以多金属硫化物取芯工作为例,宋其新介绍了钻机面临的“堵点”。

硫化物资源是海底热液活动的产物,多分布于大洋的洋中脊和弧后盆地的扩张脊,成矿类型差异较大。一层沉积物、一层碎砾石,且岩层多呈“非均质弱胶结”状态……特殊的矿床位置、海底岩层的复杂性,都对钻机的稳定性、可靠性等提出了极高的要求。

“不同深度的地层结构都有差异,钻进时卡钻、堵钻的情况很常见;下钻坡度大的话,在电缆拉力作用下,钻机还可能滑动移位。”

为解决这些难点,海洋采矿技术研究中心团队针对多金属硫化物的不同地质层,设计了三类钻具,并为钻机装配了“自带推进器”,使其能在海底自动调整位置。

陈秉正说,2016年,团队尝试将“绳索取芯”工艺应用于钻机,并于2019年完成了首次海试。近两年,团队持续对20米绳索式钻机进行技术改进,为解决传统取芯方式大深度钻进效率低的问题,提供了有效的升级替代方案。

从海底采集的岩芯。

“目前,中国最大钻进深度16米、完整硫化物岩芯长度7米的钻进勘探纪录,是由我们创造的。”陈秉正说,这是近两年来团队在西南印度洋中国多金属硫化物海底矿区调查航次(大洋78航次和85航次)任务中的创举。

说起设备取得的一系列成绩,宋其新如数家珍。

团队自主研发的深海岩芯取样系列钻机,在我国多金属硫化物和富钴结壳国际合同区留下千余处“钻”印,带回了来自太平洋、印度洋的深海岩石,用于矿产资源分析研究工作。

矿山研究院全球首台6000米深海采矿车,刷新中国深度。

2007年,“深海浅地层岩芯取样钻机系列及其勘探工艺”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。此后,深海岩芯取样钻机系列成果先后获得湖南省科技进步一等奖1项、行业协会一等奖2项,并获授权发明专利18项。

“未来,我们将瞄准深海海底硬岩百米级取芯钻探进行攻关,为国家深海矿产资源勘探开发作出新的贡献!我们有信心!” 陈秉正说。

来源:红网

作者:贺喜迎

编辑:吴戍疆

本站原创文章,转载请附上原文链接。

本文链接:https://hnxjxq.rednet.cn/content/646955/57/15429176.html